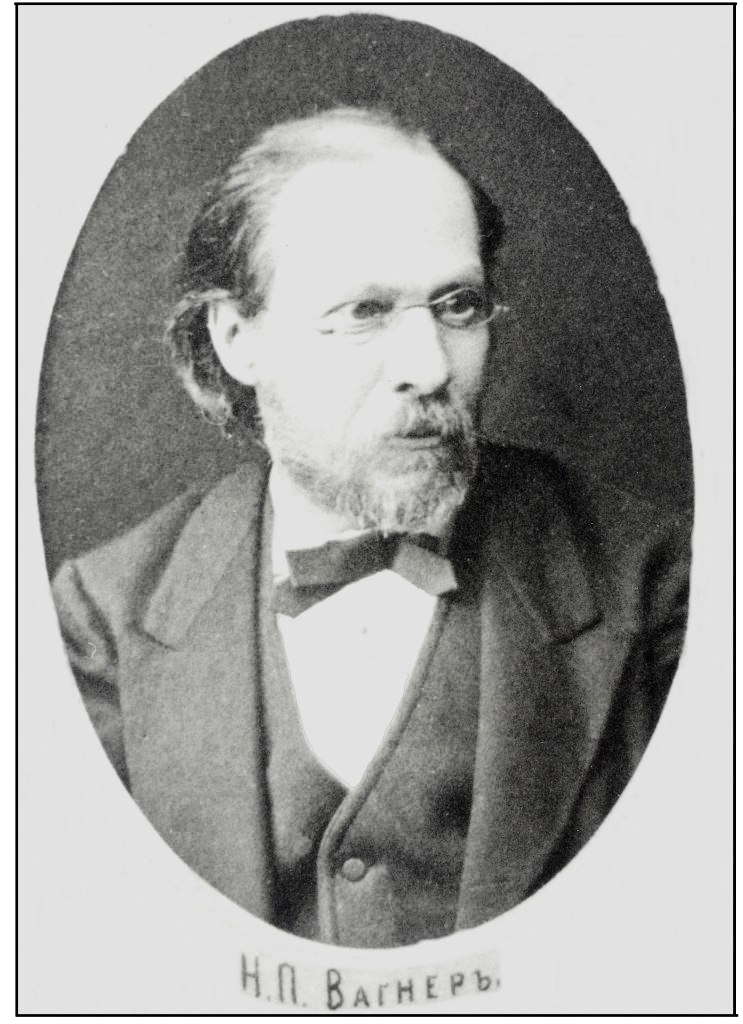

Николай Петрович Вагнер (30/06/1829 — 03/04/1907) родился в Верхотурском уезде Пермской губернии (ныне город КарпинскСвердловской области) в дворянской семье.

Николай Петрович Вагнер (30/06/1829 — 03/04/1907) родился в Верхотурском уезде Пермской губернии (ныне город КарпинскСвердловской области) в дворянской семье.

Детство Вагнер провёл на Урале, где работал врачом его отец, Пётр Иванович Вагнер. С 1840 года, когда отец был утверждён профессором минералогии, геологии и сравнительной анатомии Казанского университета, жил в Казани.

В 1841 году Николай Вагнер обучался в частном пансионе М. Н. Львова, затем с 1842 по 1845 год учился во 2-й Казанской гимназии.

В 1845 году Вагнер поступил на отделение естественных наук Казанского университета (окончил в 1849 году со степенью кандидата с золотой медалью за сочинение «О лучших характерных признаках для классификации насекомых»).

С 1848 года начал печататься: в журнале «Русская иллюстрация» вышли его научно-популярные статьи на темы зоологии «Жуки-атехви» и «Жуки-могильщики».

После университета Вагнер преподавал естественную историю и сельское хозяйство в Нижегородском Александровском дворянском институте. В 1851 году получил степень магистра зоологии за работу «О чернобылках, водящихся в России». В 1852 году становится адъюнктом при физико-математическом факультете Казанского университета, магистром, затем доктором (1855, диссертация «Общий взгляд на паукообразных»). С 1858 года неоднократно выезжал за рубеж в научные командировки. С 1860-го — профессор зоологии, с 1862-го — ординарный профессор зоологии Казанского университета.

В 1861—1864 годах Вагнер — редактор «Учёных записок Казанского университета». В 1863 году получает Демидовскую премию Академии наук за исследование «Самопроизвольное размножение у гусениц насекомых», ставшее сенсацией в научном мире того времени. В 1869 году был удостоен премии Бордена от Парижской академии наук и избран почётным членом Сибирского университета.

В 1870—1885 годах — профессор Санкт-Петербургского университета (продолжал читать лекции до 1894 года). Основал на Соловецком острове на Белом моребиологическую станцию и был её директором до конца существования станции.

В 1877—1879 годах редактор научно-популярного журнала «Свет». C 1891 года — президент Русского общества экспериментальной психологии, с 1899 — почётный член Казанского университета. В 1901 году издал научно-популярные очерки книгой «Картины из жизни животных».

- Жили-были старик и старуха. Было у них три дочери. Старшая и средняя дочки — нарядницы, затейницы, а третья — молчаливая скромница. У старших дочерей сарафаны пестрые, каблуки точеные, бусы золоченые. А у Машеньки сарафан темненький, да глазки светленькие. Вся краса у Маши — русая коса, до земли падает, цветы задевает. Старшие сестры — белоручки, ленивицы, […]

- От лихорадки народных средств вообще чрезвычайно много; и это потому именно, что болезнь эта, поселяясь в брюшной полости, исцеляется противодействием на головной мозг. Зернистый перец, шубий клей, паутина, яичный белок и тому подобные снадобья не принадлежат впрочем вовсе к средствам симпатическим и сила их давно уже признана врачами. Болезни этой дано множество названий: лихоманка, трясучка, […]

- Идет бедный молодец. Тридцать лет прожил и все не женат, и думает себе: «Ах, да хоть бы меня черт женил!» Вот появляется перед ним черт Гришка: «А что тебе, добрый молодец, чего нужно?» — «Да вот жениться хочу».— «Айда, я тебя женю». И пошел с ним. Черт Гришка и говорит: «Ступай домой, вари пиво; и […]

- В обработке А.Н. Афанасьева Как мужик разбогател на мене Жил мужик с бабою; была у них пара волов, а телеги не было. Куда ни соберутся ехать — бежит мужик по деревне искать телеги, и уж худо-худо разов по пяти брал он телегу у каждого хозяина! До того дошло дело, что перестали […]

- В некотором царстве, в некотором государстве жили-были два брата — охотника. Вот раз пошли они на добычу. Золотого зайца увидели. Все за ним шли да шли. Заблудились, в дремучем лесу очутились. А заяц прыгнул в кусты и пропал с глаз. Нечего делать охотникам — придется в лесу заночевать. Меньшой брат взял ружье и пошел поискать […]