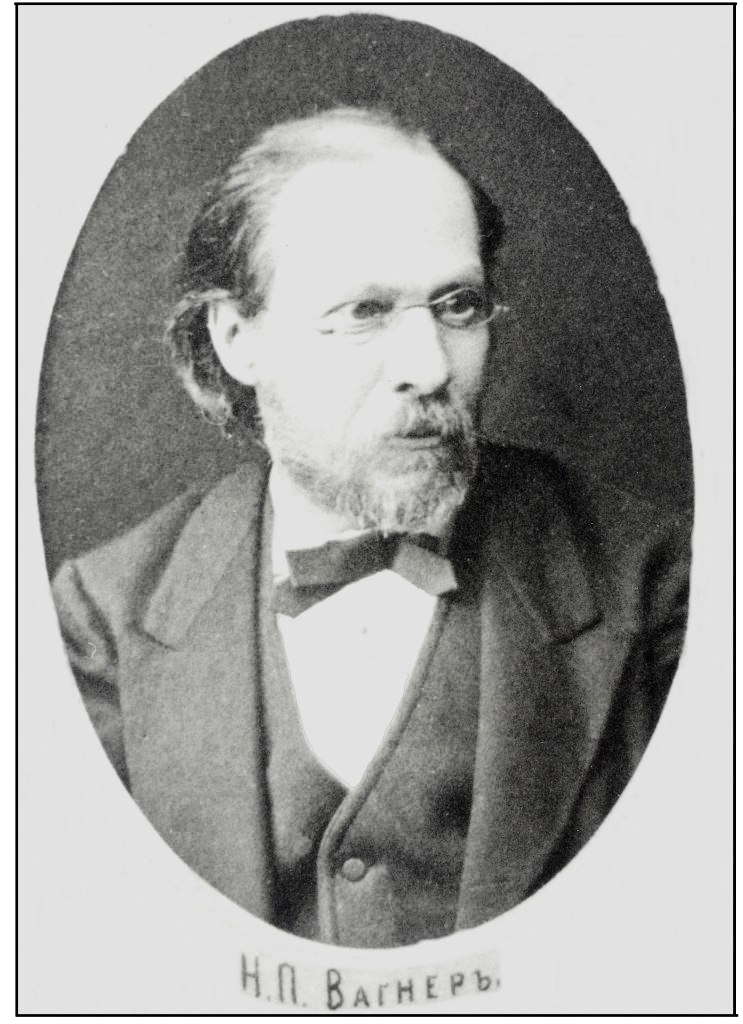

Николай Петрович Вагнер (30/06/1829 — 03/04/1907) родился в Верхотурском уезде Пермской губернии (ныне город КарпинскСвердловской области) в дворянской семье.

Николай Петрович Вагнер (30/06/1829 — 03/04/1907) родился в Верхотурском уезде Пермской губернии (ныне город КарпинскСвердловской области) в дворянской семье.

Детство Вагнер провёл на Урале, где работал врачом его отец, Пётр Иванович Вагнер. С 1840 года, когда отец был утверждён профессором минералогии, геологии и сравнительной анатомии Казанского университета, жил в Казани.

В 1841 году Николай Вагнер обучался в частном пансионе М. Н. Львова, затем с 1842 по 1845 год учился во 2-й Казанской гимназии.

В 1845 году Вагнер поступил на отделение естественных наук Казанского университета (окончил в 1849 году со степенью кандидата с золотой медалью за сочинение «О лучших характерных признаках для классификации насекомых»).

С 1848 года начал печататься: в журнале «Русская иллюстрация» вышли его научно-популярные статьи на темы зоологии «Жуки-атехви» и «Жуки-могильщики».

После университета Вагнер преподавал естественную историю и сельское хозяйство в Нижегородском Александровском дворянском институте. В 1851 году получил степень магистра зоологии за работу «О чернобылках, водящихся в России». В 1852 году становится адъюнктом при физико-математическом факультете Казанского университета, магистром, затем доктором (1855, диссертация «Общий взгляд на паукообразных»). С 1858 года неоднократно выезжал за рубеж в научные командировки. С 1860-го — профессор зоологии, с 1862-го — ординарный профессор зоологии Казанского университета.

В 1861—1864 годах Вагнер — редактор «Учёных записок Казанского университета». В 1863 году получает Демидовскую премию Академии наук за исследование «Самопроизвольное размножение у гусениц насекомых», ставшее сенсацией в научном мире того времени. В 1869 году был удостоен премии Бордена от Парижской академии наук и избран почётным членом Сибирского университета.

В 1870—1885 годах — профессор Санкт-Петербургского университета (продолжал читать лекции до 1894 года). Основал на Соловецком острове на Белом моребиологическую станцию и был её директором до конца существования станции.

В 1877—1879 годах редактор научно-популярного журнала «Свет». C 1891 года — президент Русского общества экспериментальной психологии, с 1899 — почётный член Казанского университета. В 1901 году издал научно-популярные очерки книгой «Картины из жизни животных».

- Однажды жил, не знаю где, богатый И добрый человек. Он был женат И всей душой любил свою жену; Но не было у них детей; и это Их сокрушало, и они молились, Чтобы господь благословил их брак; И к господу молитва их достигла. Был сад кругом их дома; на поляне Там дерево тюльпанное росло. Под этим […]

- Орал мужик в поле, выорал самоцветный камень. Идет домой, а навстречу ему сосед, такой стародревний. Показал ему камень: – Кому гож? – Неси, – говорит, – к царю. Понес; приходит во дворец и повстречал генерала. Поклонился ему до земли: – Батюшка! Доведи до царя. – Зачем тебе нужно? – Несу из деревни подарок. – […]

- Горшеня едет-дремлет с горшками. Догнал его государь Иван Васильевич. — Мир по дороге! Горшеня оглянулся. — Благодарим, просим со смиреньем. — Знать вздремал? — Вздремал, великий осударь! Не бойся того, кто песни поет, а бойся того, кто дремлет. — Экой ты смелый, горшеня! Люблю эдаких. Ямщик! Поезжай тише. А что, горшенюшка, давно ты этим […]

- В Ильешах, столь известных петербургским православным жителям, тысячами отправляющимся туда на Ильинскую Пятницу по Балтийской дороге, наблюдается следующая поразительная картина: над опущенными долу головами коленопреклоненных богомольцев проносится, высоко поднятая на носилках, тяжелая киота с деревянным изваянием явленного образа Пятницы. С трудом продвигаясь вперед, счастливая и восторженная группа богоносцев, лишь благодаря ловкости, приобретенной долгим опытом, никого […]

- В обработке А.Н. Афанасьева Иван купеческий сын и Елена Прекрасная — проданная невеста В некотором городе жил-был купец, имел у себя много казны и двенадцать лавок, и было у него детей всего-навсего один сын Иван. Вот захворал этот купец, призывает к себе сына и говорит: «Сын мой любезный! Я теперь хвор […]